Non era una sosta prevista, anche a causa dell’orario francamente poco indicato per una visita, ma transitando per Broni non la avreste tentata pure voi una telefonata alla Azienda Agricola Barbacarlo?

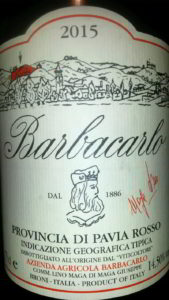

Ricapitoliamo per i non enomaniaci. L’azienda Barbacarlo (figurati se esiste il sito da linkare) è lo one-man show del Commendator Lino Maga, e già nome e cognome in qualche modo rimandano ad un immaginario di provincia d’antan, anno 1886 per l’esattezza, quando un vigneto viene dedicato allo zio (“barba” in dialetto) Carlo.

E l’avventura della omonima azienda si dipana a partire da quel millesimo remoto sino ai giorni nostri, quelli che vedono alla guida l’ormai anziano patron, il Commendator Lino, un uomo certo testardamente arroccato sulle sue convinzioni, visto che dopo aver contribuito a fondare il Consorzio dei Vini Tipici dell’Oltrepò Pavese nel 1961, di detto istituto diverrà poi acerrimo nemico, anzitutto per una causa legale temeraria (come altro definire il procedimento ventennale di un uomo solo contro il Consorzio e il Ministero della Agricoltura, con tanto di ricorso al TAR del Lazio e richiesta di sollecito del parere al Consiglio di Stato?) e poi per disaccordi sulla non attribuzione della DOC a certi suoi millesimi.

La famosa causa, anzitutto: siamo sempre negli anni ’60 e il Disciplinare dell’epoca prevede che il nome della vigna “Barbacarlo” possa essere usato da vari produttori all’interno di un areale di ben 45 comuni. L’orgoglioso e cocciuto Maga inizia la sua battaglia legale, tanto disperata che si renderà necessario sostituire più di un avvocato prima di incontrare quello che riuscirà a portarla al successo dopo oltre 20 anni di tribolazioni, solo contro tutti. Unici a spalleggiarlo: Gioann Brera fu Carlo e Gino Veronelli.

Così oggi il Barbacarlo è, come direbbero i francesi, un monopole del  Commendatore; il vigneto si trova a circa trecento metri di altitudine ed è coltivato a Croatina, Uva Rara e Vespolina. Ovviamente l’uva cresce senza diserbanti chimici; poi, in cantina la fermentazione avviene in legno e la macerazione si protrae per una decina di giorni.

Commendatore; il vigneto si trova a circa trecento metri di altitudine ed è coltivato a Croatina, Uva Rara e Vespolina. Ovviamente l’uva cresce senza diserbanti chimici; poi, in cantina la fermentazione avviene in legno e la macerazione si protrae per una decina di giorni.

Dalla fermentazione in poi è il caso a dominare, o meglio, come dice il Maga, la natura: le annate sono enormemente diverse l’una dall’altra, a volte evolvendo in bottiglie “amare”, come lui chiama quelle più secche, a volte con un certo residuo zuccherino, talvolta persino dotate di carbonica evidente. Ma va bene così.

Oltre al Barbacarlo, Maga vinifica anche un secondo vino ottenuto da un’altra collina, il Montebuono; ci sarebbe poi una terza etichetta, ma il vigneto è ormai stato abbandonato a causa delle difficoltà nel gestirlo.

Ma il mito del Barbacarlo trascende il prodotto, basta recarsi all’uscio della cantina nel centro di Broni per esserne partecipi: l’insegna un po’ rotta richiama suggestioni di piccoli e antichi vigneron d’oltralpe, così come l’etichetta sulle bottiglie. La sala di degustazione è pure essa un luogo dell’immaginario e della memoria, scura, legnosa, stipata di bottiglie sia aperte che chiuse e di un magnifico casino di oggetti, quadri, quadretti e fogli appesi, vergati con motti a sfondo enoico.

Ma il mito del Barbacarlo trascende il prodotto, basta recarsi all’uscio della cantina nel centro di Broni per esserne partecipi: l’insegna un po’ rotta richiama suggestioni di piccoli e antichi vigneron d’oltralpe, così come l’etichetta sulle bottiglie. La sala di degustazione è pure essa un luogo dell’immaginario e della memoria, scura, legnosa, stipata di bottiglie sia aperte che chiuse e di un magnifico casino di oggetti, quadri, quadretti e fogli appesi, vergati con motti a sfondo enoico.

Poi, certo c’è lui, il Commendatore, che nel mio caso immagino stesse riposando quando ho telefonato e che quindi non ho osato disturbare se non per qualche minuto.

Poi, certo c’è lui, il Commendatore, che nel mio caso immagino stesse riposando quando ho telefonato e che quindi non ho osato disturbare se non per qualche minuto.

Scende ad aprire con un curioso cappello di lana in testa, si muove flemmatico, con una sigaretta in mano che, sempre per malia di immaginazione vorresti fosse a marca Gitanes e ci trovassimo in una viuzzola di Nuits-Saint-Georges, più o meno al tempo della Repubblica di Vichy.

E invece il Maga non arrota la “erre”, semmai articola con marcato accento padano e solo se una risposta è sollecitata, e lo fa con tale e tanta lentezza e ieraticità, tranciando sentenze apodittiche, da farne una sorta di incrocio tra uno Zeman oltrepadano e l’Oracolo di Delfi in salsa lumbard. La faccio breve, cercatevi i video su Youtube, ché valgono più di mille parole.

Infine il vino. Ancor prima di bere, vengono incontro i mitologici foglietti che Maga allega con lo spago al collo della bottiglia, ad esempio la 2015 recita “è da considerarsi ampio fruttato tendente al dolce”.

Infine il vino. Ancor prima di bere, vengono incontro i mitologici foglietti che Maga allega con lo spago al collo della bottiglia, ad esempio la 2015 recita “è da considerarsi ampio fruttato tendente al dolce”.

Ed in effetti è vero, c’è un po’ di dolcezza residua ma la vera amabilità la regala il frutto netto e godibilissimo, pur in presenza di un grado alcolico importante. Fatto sta che, nonostante il millesimo troppo recente, il bicchiere si svuota a velocità allarmante, in particolare (prova effettuata a casa, poche ore dopo) in accompagnamento ad un tagliere di salumi di zona. Le altre considerazioni (il colore rubino luminosissimo, la buona struttura, una discreta lunghezza) lasciano il tempo che trovano, in particolare per un flacone decisamente troppo giovane per poter essere giudicato in maniera corretta.

Il Commendatore dispone anche di qualche altra annata sul tavolo, qualcuna la assaggio e la gradisco, qualcuna meno ma vi evito la solita sterile litania di descrizioni che già altri hanno fatto sicuramente meglio di me, oltretutto taglio corto per non disturbare troppo un ospite anziano e colto senza preavviso.

Il Commendatore dispone anche di qualche altra annata sul tavolo, qualcuna la assaggio e la gradisco, qualcuna meno ma vi evito la solita sterile litania di descrizioni che già altri hanno fatto sicuramente meglio di me, oltretutto taglio corto per non disturbare troppo un ospite anziano e colto senza preavviso.

Quel che conta è che il Barbacarlo non è mai uguale a se stesso, e che ogni volta (forse anche grazie alla sua storia romanzesca e allo strabordante carisma del suo rustico demiurgo) riesce sempre ad emozionare, ed infondo cosa chiedere di meglio ad un liquido che da tempo non è più (solo) sollievo per la sete e neppure nutrimento?